Sonnenschein und wolkenloser Himmel: das perfekte Wetter, um ein langes Feiertagswochenende im Frühjahr oder im Sommer draußen zu verbringen. In vielen Fabriken indes stehen die Maschinen still und der Stromverbrauch sinkt – während auf unzähligen Dächern Solarmodule weiter unablässig Strom ins Netz speisen. Was nach einem perfekten Tag für die Energiewende klingt, könnte in manchen Regionen zu einer Herausforderung für das Stromnetz werden.

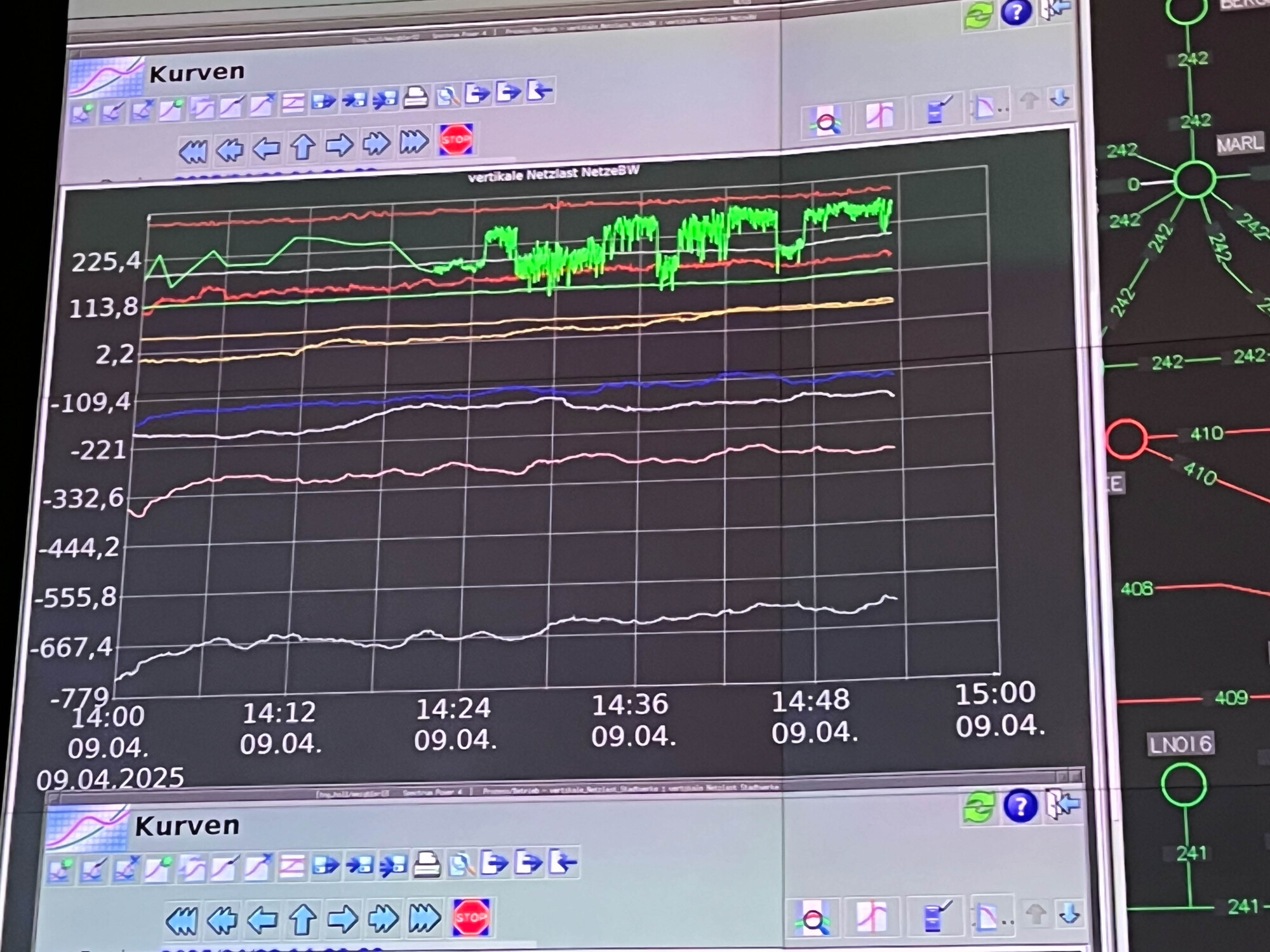

Denn im Stromnetz muss jederzeit ein präzises Gleichgewicht herrschen: Einspeisung und Verbrauch müssen sich exakt die Waage halten. Überschüsse gefährden diese Balance. Sie entstehen insbesondere dann, wenn PV-Anlagen sehr viel Strom liefern – und dieser Strom vor Ort oder im Gesamtsystem nicht vollständig genutzt werden kann.

Was sind PV-Spitzen – und warum sind sie ein Problem?

PV-Spitzen bezeichnen Phasen, in denen Photovoltaikanlagen deutlich mehr Strom erzeugen, als nachgefragt oder abtransportiert werden kann. Das Risiko dafür ist besonders hoch an sonnigen Feiertagen, wenn die industrielle Stromnachfrage niedrig ist.

Die technische Herausforderung: Viele der eingespeisten Mengen Solarstroms sind nicht steuerbar. Ein Großteil der PV-Anlagen ist direkt an das Verteilnetz angeschlossen. Insbesondere kleinere Dachanlagen, die nach älteren gesetzlichen Rahmenbedingungen installiert wurden, speisen unabhängig vom Marktbedarf ein. Dadurch kann es zu lokalen Engpässen und sogar zu systemweiten Überproduktionen kommen.

Diese Situation führt zu zwei grundsätzlichen Problemen:

1. In den Verteilnetzen kann es zu Überlastungen kommen, wenn der erzeugte Strom nicht vollständig aufgenommen oder weitergeleitet werden kann.

2. Steigt die Erzeugung über den bundesweiten Bedarf, sinken die Strompreise – im Extremfall sogar in den negativen Bereich.

Überdies drohen Frequenzprobleme und Netzinstabilitäten, wenn sich Erzeugung und Verbrauch zu stark auseinanderentwickeln.