Obwohl nahezu unwahrscheinlich, ist er nicht auszuschließen: ein Blackout. Für Übertragungsnetzbetreiber und Stromversorger ist so ein großflächiger Stromausfall ein Worst-Case-Szenario. Um auf eine solche kritische Situation bestmöglich vorbereitet zu sein, hat TransnetBW mit weiteren Partnern den Wiederaufbau des Stromnetzes nach einem Ausfall geprobt.

Wenn daheim das Licht ausgeht, weil die Hauselektrik überlastet wurde, ist der Mini-Stromausfall schnell behoben: betroffene Geräte vom Netz nehmen, Leitungsschutzschalter („Sicherung“) zurückstellen, Elektrik wieder einschalten. Im Übertragungs- und Verteilnetz ist der Fall deutlich komplizierter. Einen simplen Kippschalter gibt es nicht – wenn landesweit der Strom ausfällt, muss das Netz in einem mehrstufigen Prozess kontrolliert wiederaufgebaut werden. Anders als daheim dauert der Prozess deutlich länger. Über mehrere Stunden wird die Spannung schrittweise wiederhergestellt.

In einem Betriebsversuch hat TransnetBW dieses Szenario gemeinsam mit dem Energieversorger Illwerke vkw AG und der EnBW Energie Baden-Württemberg AG (EnBW) im April 2024 durchgespielt – nicht als Computersimulation, sondern im echten Stromnetz. Solch ein besonderes Ereignis sorgte auch bei den Beteiligten für zusätzliche Spannung. Einschränkungen für Endverbraucherinnen und -verbraucher hat es nicht gegeben, der Versuch wurde in einem zuvor isolierten Teil der Strominfrastruktur durchgeführt.

Der Grund für die Übung: Die wichtigste Aufgabe eines Übertragungsnetzbetreibers ist es, die Stabilität des Stromnetzes sicherzustellen. Dazu gehört auch, sich auf kritische Situationen im Netz vorzubereiten. Das schließt einen großflächigen Stromausfall, einen Blackout, ein – obwohl dieser aufgrund zahlreicher Vorsorgemaßnahmen sehr unwahrscheinlich ist.

Wie startet man das Stromnetz bei einem Blackout?

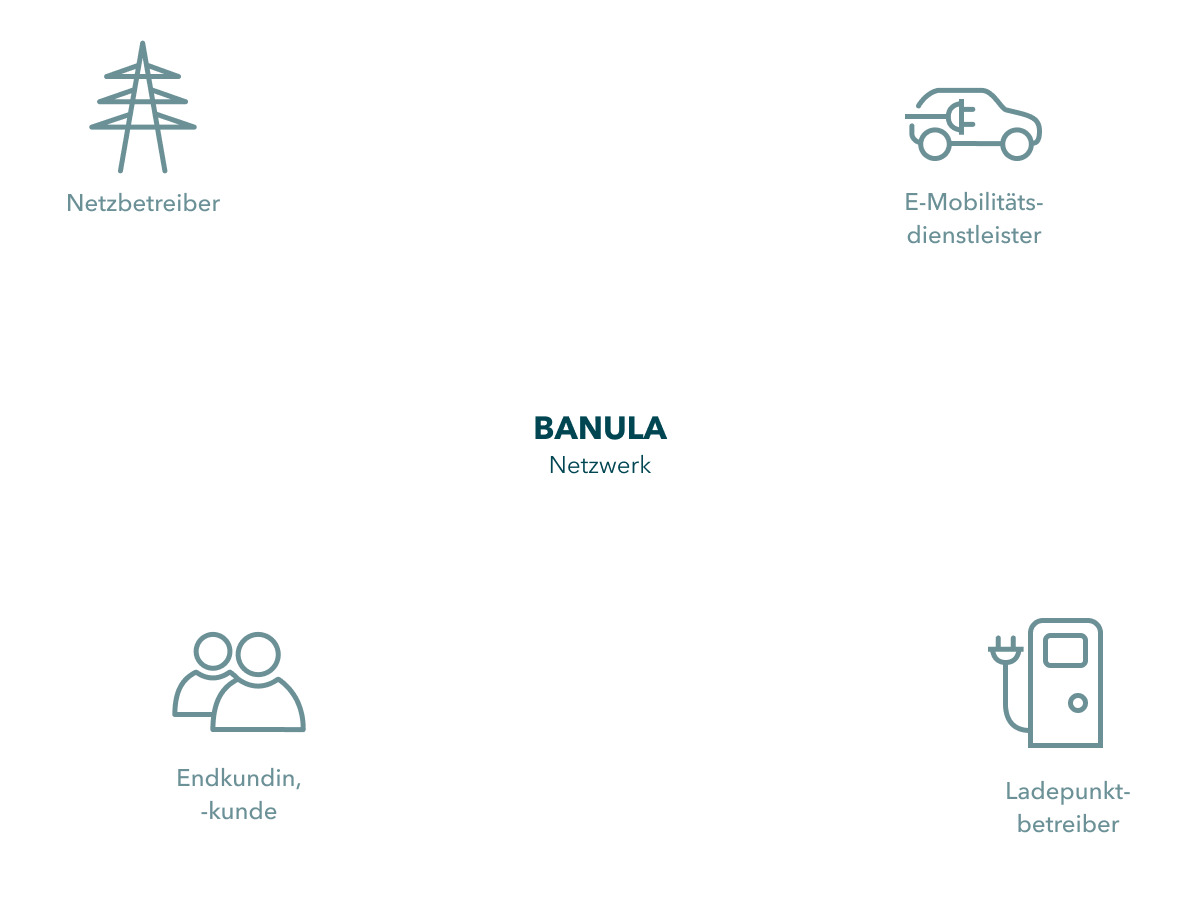

Ausgangspunkt des Netzwiederaufbaus ist ein sogenanntes schwarzstartfähiges Kraftwerk, also eine Anlage, die aus eigener Kraft die Stromerzeugung starten kann. Diese Fähigkeit haben zum Beispiel Gasturbinenkraftwerke, Wasserkraftwerke oder Pumpspeicherkraftwerke. In Vorarlberg wurde beim Betriebsversuch zum Netzwiederaufbau ein Pumpspeicherkraftwerk genutzt. Das Prinzip ist simpel: Bei einem Stromausfall kann ein Pumpspeicherkraftwerk zuvor hochgepumptes Wasser durch Turbinen nach unten fließen lassen und so selbstständig Strom erzeugen. Auch ein Pumpspeicher selbst startet seine Arbeit mit einer kleinen Hausmaschine, einer Wasserturbine, die die gesamte Anlage hochfährt.

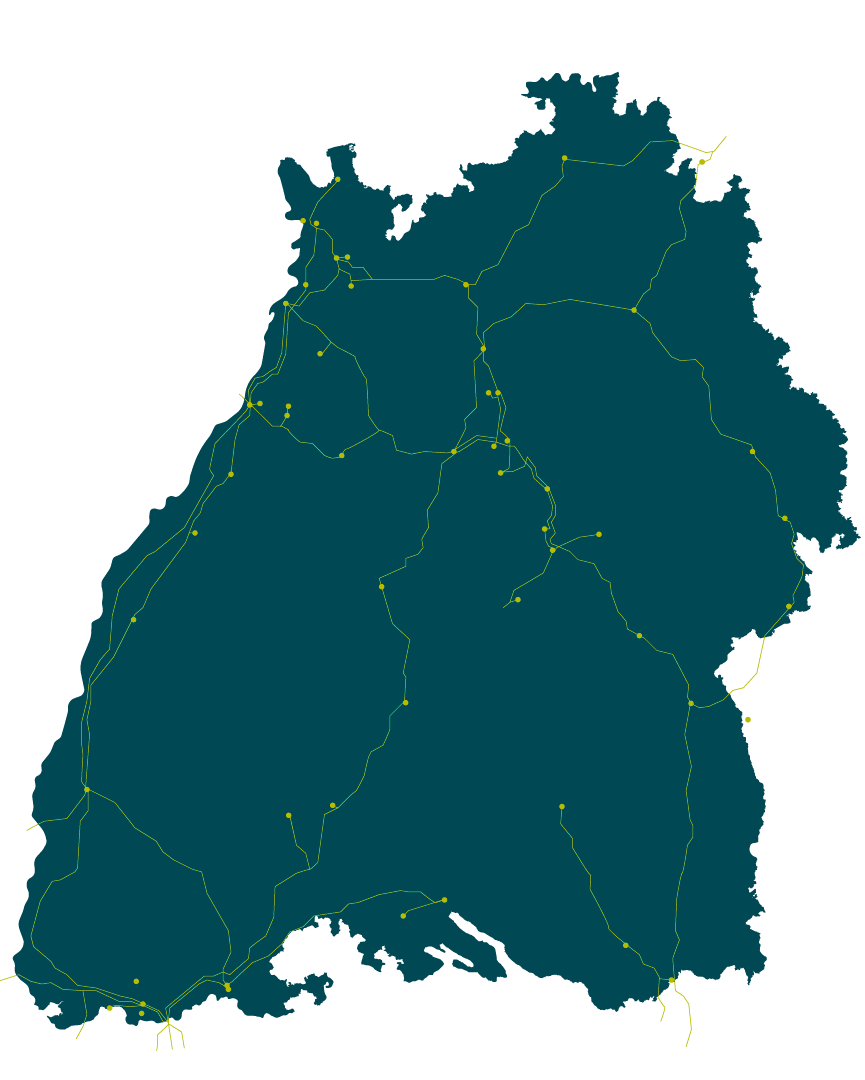

Ein schwarzstartfähiges Kraftwerk setzt im ersten Schritt jedoch nicht großflächig das ganze Stromnetz unter Spannung, sondern nur einen kleinen Teil, das Hochfahrnetz. Dabei handelt es sich um einen ausgewählten Teil der umliegenden Strominfrastruktur, der aktiviert wird und weitere Teile mit Strom versorgt. Anders gesagt: Die Spannung steigt im gesamten Netz schrittweise, bis zuletzt die Endverbraucherinnen und Endverbraucher wieder versorgt werden.

Beim Betriebsversuch wurden, neben dem Konzept selbst, drei Aspekte der Wiederaufbau-Infrastruktur getestet: die technischen Komponenten entlang des Hochfahrnetzes, die Kraftwerksregler und die Synchronisation mit dem Verbundnetz.

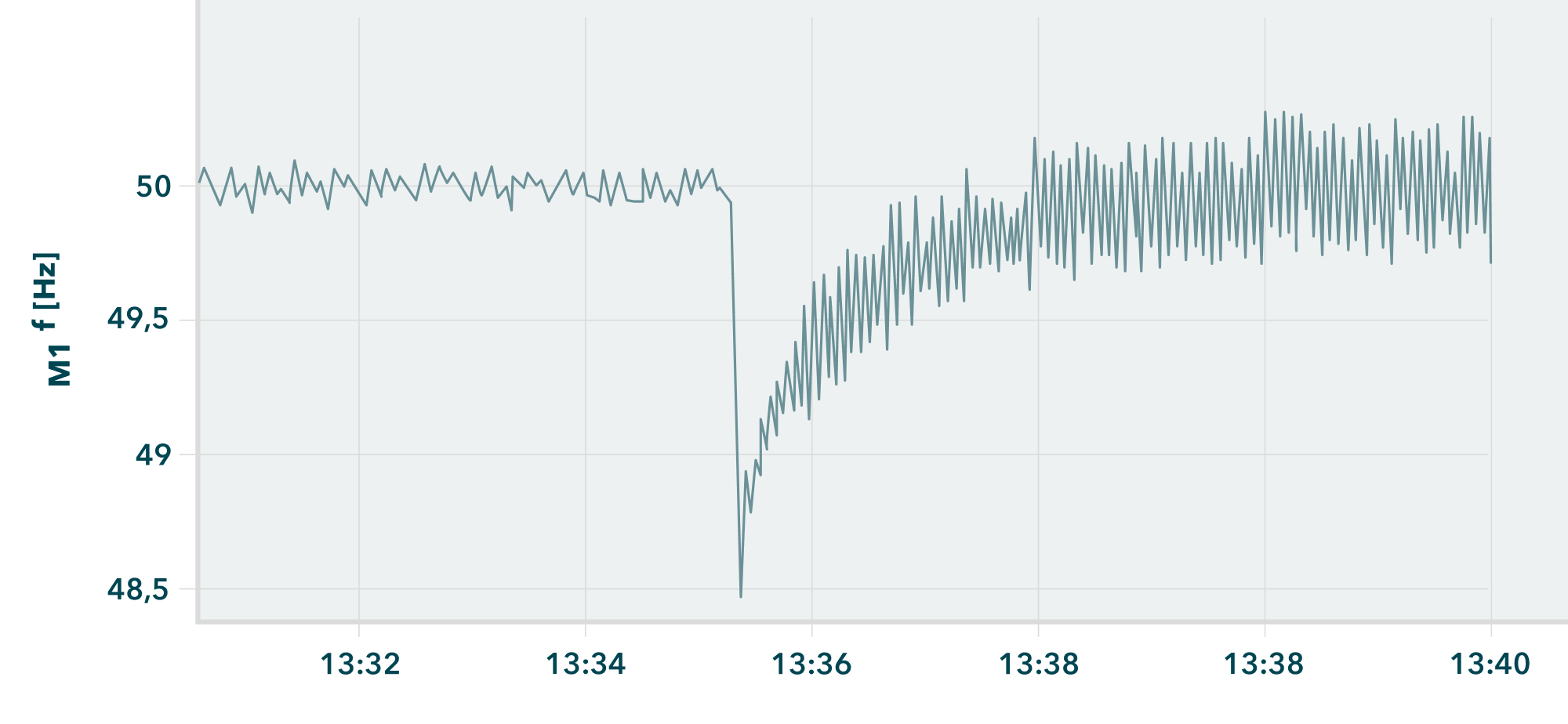

Nachdem das Hochfahrnetz mithilfe der Schwarzstartanlage aufgebaut wurde, schaltete das Projektteam mehrmals eine Versuchslast (heißt: hoher Stromverbrauch) auf das Netz und wieder ab. Dabei wurden die Auswirkungen auf die Frequenz analysiert und die Einstellungen der Kraftwerksregler überprüft und angepasst. Der Versuch lieferte wichtige Daten und Erkenntnisse zum Frequenzverhalten bei Lastzuschaltungen im Rahmen des Wiederaufbaus, um die Regler und die Konzepte noch weiter zu verbessern.

„Es ist jedes Mal spannend zu sehen, wie alle Rädchen ineinandergreifen. Die Erkenntnisse bei einem realen Versuch sind unersetzbar und zeigen ganz genau, an welchen Punkten nachgebessert werden muss.“

Daniel Kolb, Versuchsleiter bei TransnetBW

Neustart erfolgreich

Zuverlässige Stromversorgung ist ein elementarer Teil der kritischen Infrastruktur. Der Betriebsversuch zum Netzwiederaufbau war eine wichtige Sicherheitsübung, aus der alle Beteiligten wichtige Erkenntnisse ziehen konnten.

Die wichtigste Erkenntnis: Das Notfallkonzept funktioniert und die beteiligten Akteure arbeiten Hand in Hand, um im Fall der Fälle ein Stromnetz erfolgreich hochzufahren. Illwerke vkw AG hält in seinen schwarzstartfähigen Anlagen Leistung vor, die den Übertragungsnetzbetreibern bei einem Stromausfall zur Verfügung steht. TransnetBW und EnBW haben gemeinsam ein Hochfahrnetz aufgebaut, stabilisiert und ausgeweitet.

Wenngleich es immer noch deutlich länger dauert und komplizierter ist als der Gang zum Sicherungskasten zu Hause: Alle Beteiligten können sich auf erprobte Konzepte verlassen und sind miteinander eingearbeitet, sodass das Stromnetz mit gesicherten Prozessen wieder komplett hochgefahren werden kann.

Regelmäßige Betriebsversuche

Alle fünf Jahre sind Betriebsversuche zur Erprobung und zum Nachweis der Netzwiederaufbaukonzepte mit den vorgesehenen Schwarzstartkraftwerken vorgeschrieben. 2022 wurde ein ähnlicher Versuch mit der Schluchseewerk AG durchgeführt, voraussichtlich 2027 wird mit dieser Schwarzstartanlage wieder ein Versuch anstehen. Mit der Illwerke vkw AG ist der nächste Betriebsversuch dementsprechend für 2029 angesetzt.