Die Energiewende schreitet voran, der Photovoltaik-Ausbau nimmt Fahrt auf – und stellt das Stromsystem vor neue Herausforderungen. Denn was gut für das Klima ist, kann für das Netz zur Belastung werden: temporäre Erzeugungsüberschüsse, sogenannte Photovoltaik-Spitzen. TransnetBW hat sich mit einem Kaskadentest in der Hauptschaltleitung in Wendlingen auf diesen Fall vorbereitet.

Sonnenschein und wolkenloser Himmel: das perfekte Wetter, um ein langes Feiertagswochenende im Frühjahr oder im Sommer draußen zu verbringen. In vielen Fabriken indes stehen die Maschinen still und der Stromverbrauch sinkt – während auf unzähligen Dächern Solarmodule weiter unablässig Strom ins Netz speisen. Was nach einem perfekten Tag für die Energiewende klingt, könnte in manchen Regionen zu einer Herausforderung für das Stromnetz werden.

Denn im Stromnetz muss jederzeit ein präzises Gleichgewicht herrschen: Einspeisung und Verbrauch müssen sich exakt die Waage halten. Überschüsse gefährden diese Balance. Sie entstehen insbesondere dann, wenn PV-Anlagen sehr viel Strom liefern – und dieser Strom vor Ort oder im Gesamtsystem nicht vollständig genutzt werden kann.

Was sind PV-Spitzen – und warum sind sie ein Problem?

PV-Spitzen bezeichnen Phasen, in denen Photovoltaikanlagen deutlich mehr Strom erzeugen, als nachgefragt oder abtransportiert werden kann. Das Risiko dafür ist besonders hoch an sonnigen Feiertagen, wenn die industrielle Stromnachfrage niedrig ist.

Die technische Herausforderung: Viele der eingespeisten Mengen Solarstroms sind nicht steuerbar. Ein Großteil der PV-Anlagen ist direkt an das Verteilnetz angeschlossen. Insbesondere kleinere Dachanlagen, die nach älteren gesetzlichen Rahmenbedingungen installiert wurden, speisen unabhängig vom Marktbedarf ein. Dadurch kann es zu lokalen Engpässen und sogar zu systemweiten Überproduktionen kommen.

Diese Situation führt zu zwei grundsätzlichen Problemen:

1. In den Verteilnetzen kann es zu Überlastungen kommen, wenn der erzeugte Strom nicht vollständig aufgenommen oder weitergeleitet werden kann.

2. Steigt die Erzeugung über den bundesweiten Bedarf, sinken die Strompreise – im Extremfall sogar in den negativen Bereich.

Überdies drohen Frequenzprobleme und Netzinstabilitäten, wenn sich Erzeugung und Verbrauch zu stark auseinanderentwickeln.

Umgang mit PV-Spitzen vorbereiten

PV-Spitzen können im Extremfall kritische Systemzustände auslösen. Wenn Einspeisung und Verbrauch über längere Zeit stark auseinanderklaffen, steigt die Netzfrequenz. Wird sie nicht schnell genug durch gezielte Gegenmaßnahmen stabilisiert, drohen Schutzabschaltungen von Anlagen, Frequenzabfall durch Gegenreaktionen oder im äußersten Fall kontrollierte Trennungen einzelner Netzsegmente – sogenannte Brownouts. Solche Eingriffe sind technisch möglich, aber mit erheblichen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Auswirkungen verbunden.

Im Stromnetz muss alles im Gleichgewicht bleiben – das gilt besonders dann, wenn Photovoltaikanlagen an sonnigen Tagen mehr Strom liefern, als verbraucht wird. Doch viele dieser Anlagen sind nicht direkt steuerbar. Und genau hier setzt der sogenannte Kaskadentest in der Hauptschaltleitung von TransnetBW an.

TransnetBW kann als Übertragungsnetzbetreiber nicht direkt auf jedes einzelne Solarmodul zugreifen – vor allem, wenn dieses an ein lokales Verteilnetz angeschlossen ist. Stattdessen funktioniert das System kaskadierend: TransnetBW informiert zunächst die Verteilnetzbetreiber erster Ordnung, die direkt ans Übertragungsnetz angeschlossen sind. Diese geben die Steueranweisung weiter – über weitere Netzebenen bis zu den Anlagen selbst.

Diese strukturierte Informations- und Steuerkette wird als Kaskade bezeichnet – und genau sie stand beim Kaskadentest im Mittelpunkt.

Zum ersten Mal wurde dieser Test nicht nur als Kommunikationstest durchgeführt, sondern mit einer realen Steueranforderung: Netzbetreiber wurden aufgefordert, Photovoltaikanlagen tatsächlich abzuregeln. Ziel war es, zu überprüfen, ob die Anlagentechnik und die Abstimmung zwischen den Netzebenen im Ernstfall zuverlässig funktionieren.

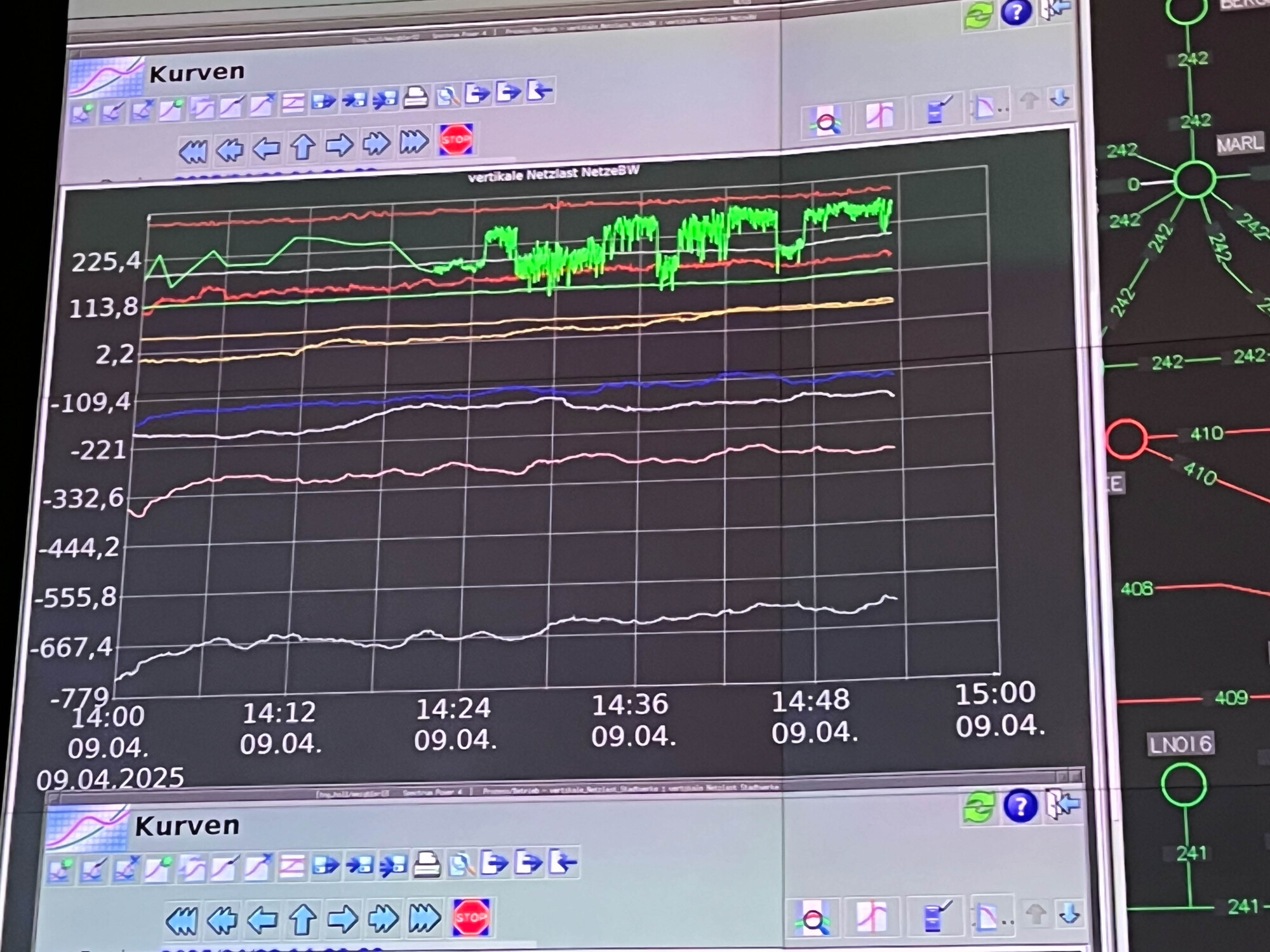

Während des Kaskadentests wurden in der Hauptschaltleitung von TransnetBW diese Punkte analysiert:

- Wie viele Anlagen reagieren auf den Steuerbefehl?

- Wie verändert sich die Einspeiseleistung an zentralen Umspannpunkten?

- In welchen Regionen ist die Steuerung bereits stabil – und wo besteht Nachsteuerungsbedarf?

Die Ergebnisse sind ermutigend: Erste Auswertungen zeigen, dass geschätzte 70 Prozent der betroffenen Anlagen wie gewünscht auf die Steueranweisung reagierten. Diese Quote wurde anschließend mit den Verteilnetzbetreibern analysiert, um die technische Steuerbarkeit dort zu verbessern, wo es noch hakt. Die Erkenntnisse fließen direkt in die Vorbereitung auf systemkritische Situationen – etwa an langen Feiertagswochenenden – ein.

„Die Kaskade hat funktioniert und wir konnten viele Anlagen erreichen. Der Test hat aber auch gezeigt, dass die Netzbetreiber aller Ebenen noch ein gutes Stück Arbeit vor sich haben, um die fehlenden 30 – 40 % an angeforderter Leistung ebenfalls in Zukunft zu erreichen.“

Julien Blaß, Teamleiter Operative Netzführung

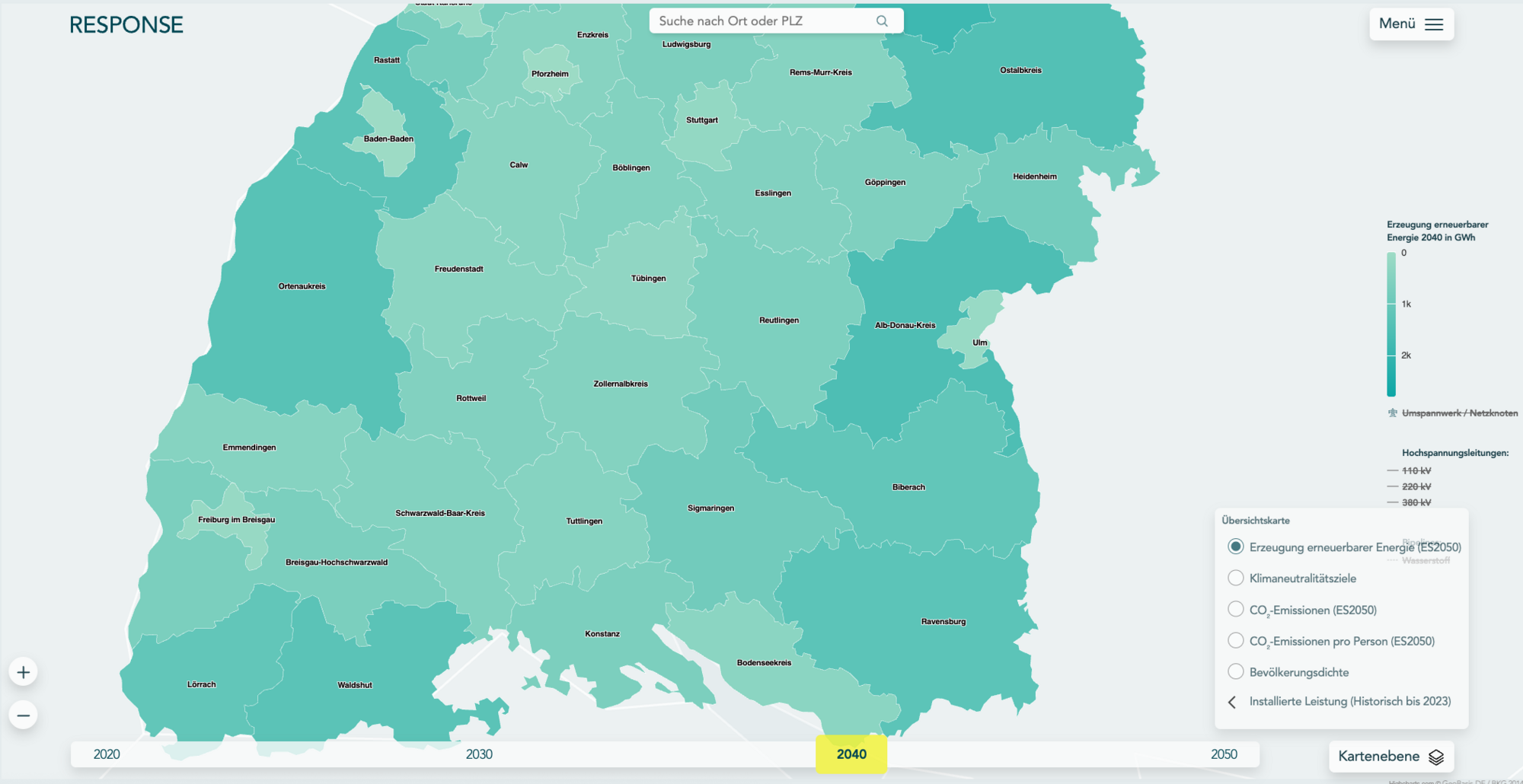

Gerade in Regionen mit hoher Photovoltaik-Dichte und gleichzeitig geringem Verbrauch – etwa im Norden Baden-Württembergs oder im Bodenseeraum – ist die Gefahr besonders groß, dass zu viel Strom eingespeist wird, der nicht lokal genutzt werden kann. Stadtlastzentren wie Stuttgart oder Karlsruhe sind hingegen weit weniger betroffen.

Wenn es in diesen ländlichen Regionen nicht gelingt, PV-Anlagen gezielt und koordiniert abzuregeln, drohen lokale Netzüberlastungen. Der Kaskadentest zeigt, dass ein gezieltes, abgestimmtes Vorgehen möglich ist – wenn alle Ebenen zusammenarbeiten.

Drei Maßnahmenpakete: Markt, Technik, Verantwortung

Kaskadentests sind nur ein Baustein in einem umfassenden Maßnahmenpaket. TransnetBW setzt auf ein Zusammenspiel aus technischer Innovation, systemischer Weitsicht und marktwirtschaftlicher Steuerung.

Wichtige Elemente sind dabei:

- Flexibilitäten wie Speicher und steuerbare Verbraucher,

- regelbare PV-Anlagen mit intelligenter Einspeisetechnik,

- digitale Plattformen wie die App StromGedacht, die Verbraucherinnen und Verbraucher aktiv einbeziehen.

Insbesondere die Kombination aus Speicherlösungen und smarter Steuerung zeigt, dass auch kleinere Anlagen zur Stabilisierung beitragen können.

Fazit: Kaskadentest erfolgreich

Die Energiewende verändert unser Stromsystem grundlegend. Dass ausgerechnet Sonnenschein eine Herausforderung darstellen kann, zeigt die Komplexität dieses Umbaus. Doch TransnetBW begegnet dieser Komplexität mit Weitblick, Technik und Verantwortung.

Mit Maßnahmen wie den Kaskadentests sorgt das Unternehmen dafür, dass die vielen neuen PV-Anlagen auch im Ernstfall zuverlässig in das System integriert bleiben. So entsteht ein Netz, das mit der Energiewende wächst – sicher, robust und verlässlich.