Regionalisierungsinstrument für die Kraftwerksstrategie

Neubau-Vorschuss

Der „Neubau-Vorschuss“ schafft Investitionsanreize für klimaverträgliche, gesicherte Leistung dort, wo die Anlagen sowohl zur Deckung der Stromnachfrage als auch zur Vermeidung von Netzengpässen beitragen. Der Neubau-Vorschuss kann in Kombination mit der Kraftwerksstrategie der Bundesregierung umgesetzt werden und die erforderliche systemdienliche Verortung des Kraftwerksneubaus sicherstellen. Darüber hinaus reduziert der Neubau-Vorschuss den Förderbedarf der Kraftwerksstrategie und entlastet damit den Bundeshaushalt um über 1 Mrd. Euro.

Der Neubau-Vorschuss

Fehlende gesicherte Leistung als Herausforderung

Das in Deutschland gesetzte Ziel der Klimaneutralität bis 2045 erfordert einen rasanten Umbau des Energiesystems. Gleichzeitig soll eine jederzeit sichere Stromversorgung auch zukünftig gewährleistet sein.

Damit beides gelingt und klimaschädliche Kohlekraftwerke wie geplant bis 2030 vom Netz gehen können, braucht es einen erheblichen Neubau von klimaverträglicher gesicherter Erzeugungsleistung.

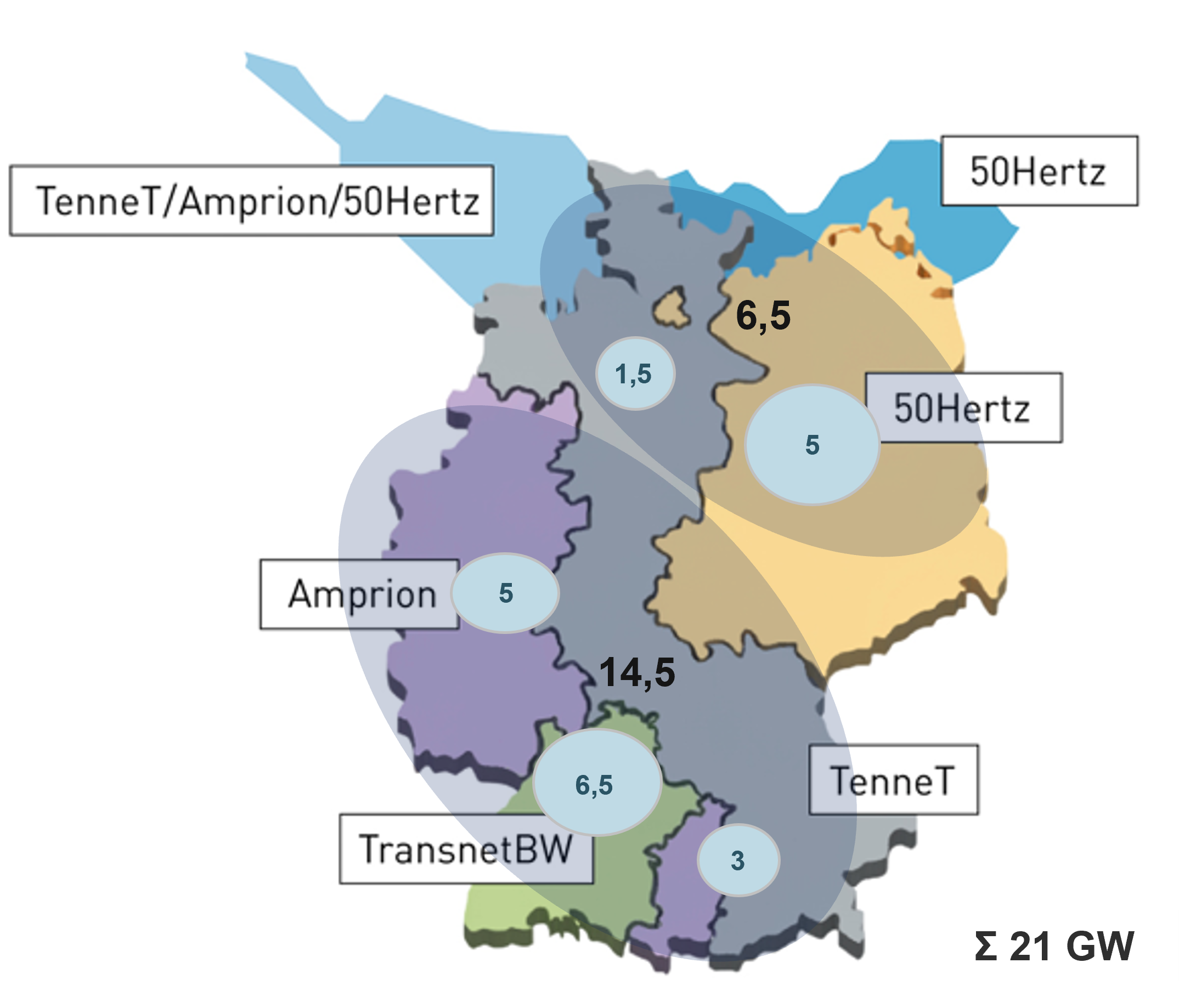

Dringend benötigt wird der Neubau insbesondere im Süden und Westen Deutschlands, wo schon heute störungsanfälligen, alten Kohlekraftwerken die Stilllegung verboten werden muss, um die Systemsicherheit zu gewährleisten. Eine zielführende Verortung des Neubaus unter Berücksichtigung verschiedener Systembedarfe aus Sicht der Übertragungsnetzbetreiber zeigt, dass mehr als zwei Drittel der Anlagen im Süden und Westen Deutschlands entstehen müssten, konkret ca. 6,5 Gigawatt in Baden-Württemberg.

Doch es wird kaum investiert, obwohl die Bundesnetzagentur von einem zusätzlichen Bedarf von 17 bis 21 Gigawatt bis 2031 an wasserstofffähigen Gaskraftwerken ausgeht. Investitionen in Neubau-Projekte sind bislang nicht wirtschaftlich. Jedoch ist der Handlungsdruck enorm und setzt voraus, dass politische Initiativen wie die kommende Kraftwerksstrategie vom BMWK kurzfristig Impulse setzen müssen.

Der Neubau-Vorschuss schafft kosteneffizient, beihilferechtskonform und schnell regional gesicherte Leistung und kann mit der Kraftwerkstrategie kombiniert werden.

Heute besteht bei den Investoren eine hohe Unsicherheit wie oft ein Kraftwerk durch die Übertragungsnetzbetreiber fürs Engpassmanagement angefragt wird. Doch die Redispatch-Einsätze machen an vielen Kraftwerksstandorten einen relevanten Anteil der Betriebsstunden aus. Der Einsatz für die Netzstabilisierung wird im Nachgang auch über den "anteiligen Werteverbrauch" vergütet. Dieser trägt wesentlich zur Deckung der Fixkosten bei, ist aber für Investoren kaum planbar.

Mit dem Neubau-Vorschuss wird den Investoren Unsicherheit genommen: Denn der Umfang der Einsätze für die Netzstabilisierung wird je nach Netzregion prognostiziert und ein Teil der Vergütung ("anteiliger Werteverbrauch") vorab garantiert.

Die Garantie der Netzstabilisierungseinsätze kann in Gebote im Rahmen der Kraftwerksstrategie eingepreist werden. Dadurch werden Investitionen an systemdienlichen Orten begünstigt. Der Neubau-Vorschuss ist laut Gutachten der Kanzlei White & Case beihilferechtskonform, entlastet den Haushalt und macht die Energiewende günstiger und kann schnell implementiert werden.

Blick auf 2030:

Verortung des Bedarfs an zusätzlicher gesicherter Leistung unter Berücksichtigung der Systembedarfe

Auch die Bundesnetzagentur macht in ihrem Versorgungssicherheitsbericht Strom 2023 auf die Bedeutung einer sinnvollen Regionalisierung aufmerksam:

“Zudem ist die Lage der Redispatch-fähigen Anlagen, insbesondere derer, die Hochfahrpotential bereitstellen können, relevant für den sicheren und zuverlässigen Netzbetrieb. Erfolgt beispielsweise ein Großteil des Neubaus von Gas- und Dampfkraftwerken im Norden Deutschlands und damit vor den derzeit bestehenden Netzengpässen, könnte deren Hochfahrpotential im Redispatch nicht genutzt werden. Es müsste, trotz Neubau, verstärkt auf Netzreservekraftwerke im Süden zugegriffen werden.“

Quelle: Bundesnetzagentur, Bericht zu Stand und Entwicklung der Versorgungssicherheit im Bereich der Versorgung mit Elektrizität 2023 (bmwk.de)

Forderungen

Was jetzt politisch gefragt ist

Die Kraftwerksstrategie muss kurzfristig den Rahmen für Neubau schaffen

Nur so können klimafreundliche Marktkraftwerke noch vor 2030 entstehen. Damit wird der Kohleausstieg flankiert, die Klimaziele können erreicht werden und gleichzeitig wird eine stabile Versorgung mit Strom gewährleistet.

Optimale Standorte aus Sicht der System- und Versorgungssicherheit durch Neubau-Vorschuss sicherstellen

Die Einführung einer lokalen Komponente ist unerlässlich. Die Anlagen müssen dort gebaut werden, wo sie am besten für die Versorgungs- und Systemsicherheit wirken. Der Neubau-Vorschuss liefert eine kosteneffiziente und systemdienliche Verortung und muss als schnell implementierbares Instrument mit der Kraftwerksstrategie kombiniert werden.

Voraussetzungen für eine schnelle Umstellung auf H2 schaffen

Damit der Umstieg der neuen Anlagen auf klimafreundlichen Wasserstoff als Brennstoff schnell gelingt, muss die Planung des Energiesystems integriert erfolgen und ein verlässlicher Planungsrahmen für Investoren geschaffen werden.

Es muss sichergestellt werden, dass alle Regionen in Deutschland gleichermaßen über Wasserstoff-Leitungen angeschlossen werden. Es ist absehbar, dass ein Großteil des Wasserstoffs importiert und transportiert wird. Leitungsneubau muss dort politisch forciert werden, wo heute schon ersichtlich ist, dass ein Anschluss ans Wasserstoffnetz durch Umwidmung von Erdgasleitungen andernfalls erst weit nach 2035 möglich ist.

Reserven müssen Übergangszeit absichern

Für die Übergangszeit, bis die Kraftwerke gebaut sind, muss eine nachhaltige und mittelfristige Planung der Netzreserve erfolgen. Systemrelevanz-Prüfungen von Kraftwerken in der Netzreserve müssen längere Zeithorizonte umfassen.

Funktionsweise

Wie der Neubau-Vorschuss funktioniert

Prognose und Garantie

Die Übertragsnetzbetreiber prognostizieren den regionalen Bedarf an gesicherter Kraftwerksleistung und Redispatch. Basierend auf Prognosen wird die Vergütung über erwartete Redispatch-Betriebsstunden für Kraftwerke an systemdienlichen Standorten für die ersten fünf Jahre ab Inbetriebnahme garantiert (Neubau-Vorschuss).

Ausschreibung Kraftwerksstrategie

Investoren, die Kraftwerke an systemdienlichen Standorten planen und den Neubau-Vorschuss erhalten, berücksichtigen diesen in ihrem Gebot zur Kraftwerksstrategie. Dies ermöglicht ihnen die Reduktion des Gebots und damit einen Wettbewerbsvorteil vor Kraftwerken, die an weniger systemdienlichen Standorten geplant werden. Dadurch entfacht der Neubau-Vorschuss die gewünschte regionale Steuerungswirkung.

Zuschlag

Der Zuschlag erfolgt nach bundesweiter Gebotsreihung der Kraftwerkstrategie-Gebote. Erfolgreiche Bieter erhalten die Förderung gemäß Kraftwerksstrategie. Für Bieter in systemdienlichen Regionen greift darüber hinaus die garantierte Redispatch-Vergütung (Neubau-Vorschuss).

Neubau

Neue wasserstofffähige Marktkraftwerke entstehen dort, wo sie einen optimalen Beitrag zur System- und Versorgungssicherheit bieten.

Wirksamkeit

Investitionsrechnung belegt Anreizwirkung

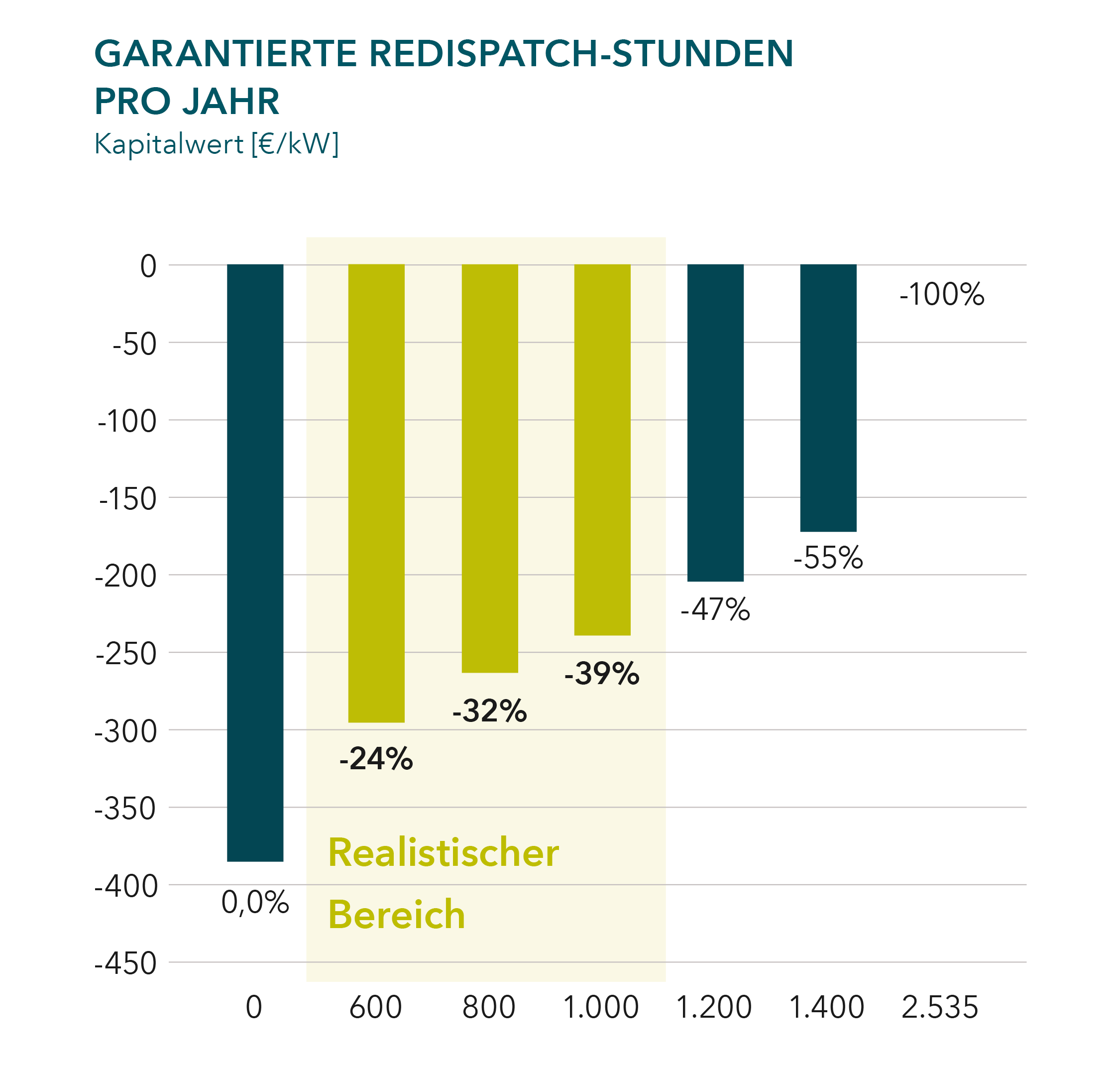

Eine Investitionsrechnung des Beratungsunternehmens Enervis belegt die Anreizwirkung des Neubauvorschuss-Konzeptes. Die Ergebnisse zeigen, dass der Neubau-Vorschuss eine entscheidende regionale Steuerungswirkung zum Neubau von wasserstofffähigen Gaskraftwerken entfalten kann.

Die Modellrechnungen bestätigen zunächst, was sich auch in der Realität zeigt: Ohne zusätzliche Anreize ist der Neubau von H2-ready Gaskraftwerken für Investoren derzeit nicht wirtschaftlich. Sowohl für GuD-Anlagen als auch für Gasturbinen ergibt sich in der Investitionsrechnung eine Deckungslücke.

Die Garantie jährlicher, fixer Zahlungen über den Neubau-Vorschuss kann die Deckungslücke und damit den Förderbedarf über die Kraftwerkstrategie reduzieren. Schon bei realistischen 800 garantierten Redispatch-Stunden für ein GuD-Kraftwerk über fünf Jahre ab Inbetriebnahme wird die Deckungslücke um ca. ein Drittel (32 Prozent) reduziert. Um die Deckungslücke einer Gasturbine um ein Drittel zu reduzieren sind sogar nur 200 garantierte Redispatch-Stunden nötig.

Reduktion der Deckungslücke durch Neubau-Vorschuss

bei Investition in eine Gas- und Dampfturbinen-Anlage

Quelle: Enervis, 2024

Bei Berücksichtigung des Neubau-Vorschusses im Gebot für die Kraftwerksstrategie wird somit ein Vorteil im Wettbewerb erzielt. Investoren in systemdienlichen Regionen können damit günstigere Gebote im Rahmen der Kraftwerksstrategie abgeben. Damit sinkt auch der Förderbedarf über die Kraftwerksstrategie, wodurch eine Entlastung des Bundeshaushaltes um über 1 Mrd. Euro ermöglicht wird. Dieser Entlastung stehen keine Mehrkosten für die Redispatch-Vergütung gegenüber.

Entlastung des Bundeshaushalts durch Neubau-Vorschuss

Quelle: Enervis, 2024

Vorteile

Der Neubau-Vorschuss im Überblick

Neubau-Vorschuss:

Regionalisierungsinstrument für die Kraftwerksstrategie

Eine aktuelle Studie von Enervis zeigt, wie der Neubau-Vorschuss und die Kraftwerksstrategie kombiniert werden können.

- Starte Download von: 2024 05 Kurzpapier Neubau-Vorschuss-Regionalisierung KWS2024 05 Kurzpapier Neubau-Vorschuss-Regionalisierung KWS

- Starte Download von: 2024 05 Studie Enervis Neubau-Vorschuss-Regionalisierungsinstrument2024 05 Studie Enervis Neubau-Vorschuss-Regionalisierungsinstrument

- Starte Download von: 2024 05 4ÜNB Studie zum zentralen Kapazitätsmarkt2024 05 4ÜNB Studie zum zentralen Kapazitätsmarkt

Impulspapier Versorgungssicherheit

Hintergrundinformationen zur Funktionsweise des Neubau-Vorschusses

- Starte Download von: 2023 05 22 TransnetBW Impulspapier Neubau-Vorschuss 2023_final2023 05 22 TransnetBW Impulspapier Neubau-Vorschuss 2023_final

Lokale Elemente

Lokale Elemente: Unverzichtbar für einen effizienten Kapazitätsmarkt

Der Kraftwerksstrategie sollte zügig die Einführung eines Kapazitätsmechanismus folgen.

Bereits 2022 hat TransnetBW gemeinsam mit Amprion, TenneT und 50Hertz die Consentec GmbH in Kooperation mit der Ecologic Institut gGmbH beauftragt, eine Studie zur Ausarbeitung eines Kapazitätsmechanismus für den deutschen Strommarkt, durchzuführen.

Ergebnisse dieser Studie sind auf Netztransparenz.de zu finden. Aus den Ergebnissen der Studie empfehlen die Übertragungsnetzbetreiber die Implementierung eines zentralen Kapazitätsmarktes. Unbedingter Bestandteil des Kapazitätsmarktes ist auch hier eine lokale Komponente, um lokale Systembedarfe zu berücksichtigen.

Marktdesign, Redispatch 3.0, Anreize für gesicherte Leistungm.schmid2@transnetbw.de+49 711 21858 3829