Konzept

Redispatch 3.0

Die Erschließung von kleinteiliger Flexibilität ist ein Baustein, um die Übertragungsnetze auch in Zukunft sicher zu betreiben. Das hybride Redispatch-Modell ergänzt den kostenbasierten Redispatch um einen marktbasierten Mechanismus. Das Konzept ist ein Vorschlag für die zukünftige Organisation des Engpassmanagements.

Hybrider Redispatch - Redispatch 3.0

Der Beitrag von Kleinstverbrauchern für die übergreifende Netzstabilisierung ist nicht erschlossen

Energiewende braucht Flexibilität: Im Kleinen wie im Großen. Gerade in der Transformationsphase bis in die 2030er Jahre wird der Betrieb des Stromnetzes immer herausfordernder. Es findet ein Hochlauf von vielen dezentralen Stromverbrauchern statt. Gleichzeitig wird der Anteil der Erneuerbaren Energien immer stärker zunehmen, mit dem der Netzausbau Schritt halten muss.

Gerade hierfür braucht es Werkzeuge, die helfen die Stromnachfrage zu decken, wenn Erneuerbare Energien zu wenig Strom produzieren oder wenn Netzüberlastungen drohen.

Die Flexibilität der vielen dezentralen Stromverbraucher kann neben zusätzlichen Backup-Kraftwerken einen Beitrag leisten. Immer mehr Menschen setzen auf E-Autos, Heimspeicher und Wärmepumpen. Dahinter steckt ein enormes Potenzial. Das weist auch der Versorgungssicherheitsmonitoring-Bericht der Bundesnetzagentur aus. Am Beispiel des Ladens eines E-Autos ist eine freiwillige Verbrauchsverschiebung möglich. Und das sogar ohne Komfortverlust. Der potenzielle Beitrag für den stabilen Netzbetrieb ist dadurch erheblich. Für die Verteilnetzbetreiber gibt es bereits ein gesetzliches Instrument, um Flexibilitäten zu erschließen (§ 14 a EnWG). Doch für die spannungsebenen-übergreifende Nutzung fehlen die Anreize, um dieses Potenzial zur Verfügung zu stellen.

Mit Redispatch 3.0. das Mitmachpotenzial aller Flexibilitäten für die Netzstabilisierung nutzen

Die nationalen Regelungen zum Engpassmanagement (Redispatch) erfassen bisher nur Erzeugungsanlagen und Speicher ab einer Leistung von 100 Kilowatt, jedoch keine kleineren dezentralen Flexibilitäten. Hier muss angesetzt werden, damit die freiwillige Teilnahme an Netzstabilisierungsmaßnahmen möglich wird und “Mitmacher” für ihren Beitrag belohnt werden können. Europarechtlich wäre dies bereits geboten.

Deshalb schlagen wir gemeinsam mit TenneT und E-Bridge ein hybrides Redispatch-Modell vor. Ziel ist, den kostenbasierten Redispatch (Redispatch 2.0) um einen marktbasierten freiwilligen Redispatch 3.0 für Kleinanlagen zu ergänzen. So könnte der notwendige Redispatch-Bedarf, der in Süddeutschland insbesondere durch fossile Kraftwerke gedeckt wird, reduziert und ein wichtiger Beitrag für das Management des Stromsystems geleistet werden.

Dieser Vorschlag der Weiterentwicklung des Redispatch-Regimes beinhaltet, dass dezentrale, kleinteilige Flexibilität als ein Baustein den Kohleausstieg flankiert und den Weg zu einer klimaneutralen Stromversorgung ermöglicht. Denn nichts ist klimafreundlicher und effizienter, als bestehendes “Eh-Da-Potenzial" für die Netzstabilisierung zu nutzen. Die Einbindung dieses Potenzials bietet einen hohen gesamtvolkswirtschaftlichen Nutzen. Das zeigt auch eine Studie der TGZ InEnergy an der Universität Stuttgart.

Funktionsweise

Wie Redispatch 3.0 funktioniert

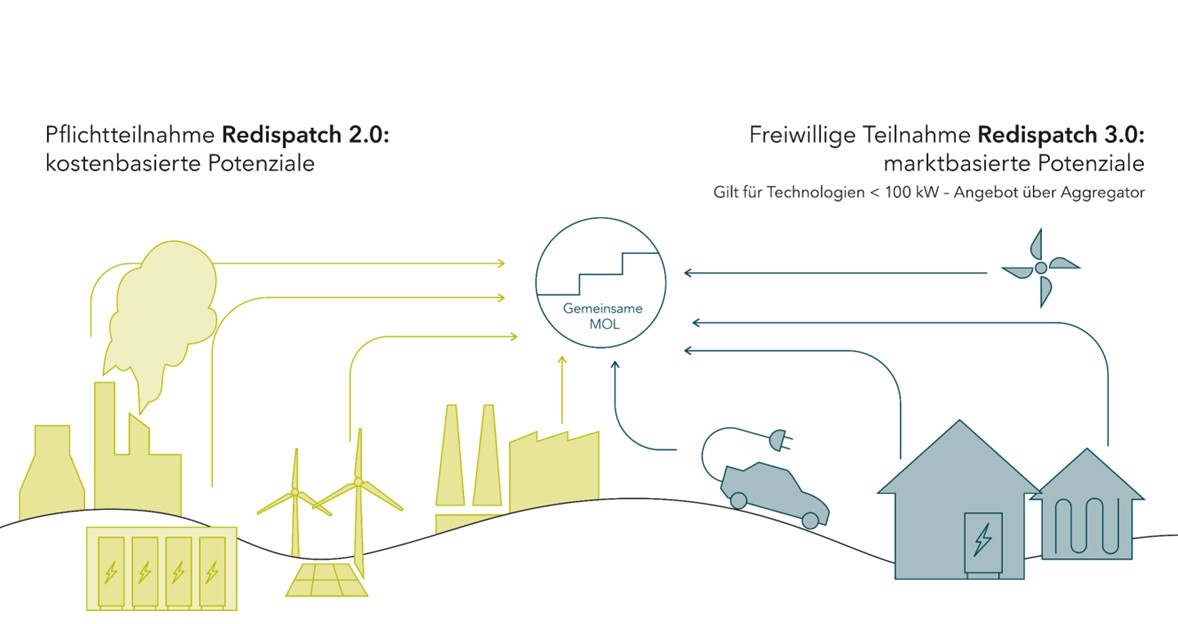

In einem hybriden Modell wird der bestehende kostenbasierte Redispatch für Erzeugungsanlagen (Redispatch 2.0) um einen marktbasierten Redispatch für dezentrale Flexibilitäten erweitert.

Dezentrale, kleinteilige Flexibilitäten werden zuerst von Aggregatoren gebündelt und den Netzbetreibern zur Verfügung gestellt. Über eine gemeinsame Merit-Order-Liste (MOL) wird die am besten geeignete Anlage oder Flexibilität für das Engpassmanagement ausgewählt. Große Erzeugungsanlagen erhalten eine kostenbasierte Erstattung, während nachfrageseitige Flexibilitätspotenziale marktbasiert vergütet werden. Diese kombinierte Variante könnte so die effiziente Einbindung der neuen Flexibilisierungspotenziale ermöglichen.

Forderungen

Was jetzt politisch gefragt ist

Gesetzliche Rahmenbedingungen schaffen

Die regulatorischen Voraussetzungen müssen geschaffen werden, um Kleinstflexibilitäten in das Engpassmanagement integrieren zu können.

Großangelegte Pilotprojekte ermöglichen

Erste Pilotprojekte der Übertragungsnetzbetreiber in Zusammenarbeit mit der Branche belegen bereits das Potenzial. Dennoch sind ab 2024 groß angelegte Projekte erforderlich, für die eine Lösung zur Refinanzierung der Abrufkosten notwendig ist. Eine kosteneffiziente Erprobung könnte über eine eigenständige gesetzliche Experimentierklausel realisiert werden. Paragraf 13a des EnWG sowie das vom BMWK geplante Reallabore-Gesetz bieten hierfür geeignete Möglichkeiten.

Agieren statt reagieren

Der Hochlauf kleiner, dezentraler Flexibilitäten ist bereits im Gange, während konventionelle Energiequellen aufgrund der Dekarbonisierung abnehmen. Als Folge davon gibt es immer mehr Initiativen und Vorschläge aus verschiedenen Branchen zur Entwicklung von Technologien, Datenaustausch und Standards zur Integration von Flexibilitäten, die eine Koordination der zahlreichen Akteure erfordern. Das Integrationskonzept muss branchenübergreifend, iterativ entwickelt werden und im ersten Schritt speziell Netzbetreiber, Aggregatoren und Anlagenhersteller umfassen.

Nutzen und Wirksamkeit

Studie belegt volkswirtschaftliche Einsparpotenziale.

Allein für Baden-Württemberg

280 Mio. Euro

Die Bundesnetzagentur schätzt in ihrem Versorgungssicherheitsbericht Strom vom 01. Februar 2023, dass deutschlandweit bis 2031 bis zu 50 GW verschiebbare Last durch Kleinstflexibilitäten zur Verfügung stehen könnten. Deren Einbindung birgt ein hohes wirtschaftliches Potenzial, wenn die Häufigkeit, Dauer, oder die Höhe der Aktivierungen von Hochfahrleistungen aus teuren Kraftwerken durch Lastenverschiebungen reduziert werden könnten.

Laut einer Studie von TGZ InEnergy an der Universität Stuttgart ergibt sich allein für Baden-Württemberg im Zeitraum von 2022 bis 2028 ein gesamtwirtschaftliches Potenzial von 228 Mio. Euro. Davon würden auch die Teilnehmenden finanziell profitieren, was einen Anreiz für die Erschließung solcher Flexibilitäten schafft. Die Erschließung kleinteiliger Flexibilitäten würde sich auf mehrere Netzebenen positiv auswirken, da diese Flexibilitäten im Rahmen des koordinierten Engpassmanagements allen Netzbetreibern zur Verfügung stehen.

Projekte

Pilotprojekte setzen Impulse

Erste Pilotprojekte von TransnetBW mit Tesla und Viessmann haben bereits in der Praxis bestätigt, dass dezentrale, kleinteilige Flexibilitäten technisch in der Lage sind, einen positiven Beitrag zum Engpassmanagement zu leisten. Dabei zeigte sich im positiven Resümee der Teilnehmenden, dass der Nutzerkomfort erhalten bleibt.

Mit dem Pilotprojekt OctoFlexBW soll großflächig getestet werden, welche Kapazitäten bei hoher Netzauslastung verschoben werden können. Octopus Energy und TransnetBW arbeiten dabei zusammen, um die Daten von Netzkunden zu gewinnen. Mehr hierzu in der Pressemitteilung: Pilotprojekt OctoFlexBW

Vorteile

Redispatch 3.0 im Überblick

Studien und Handlungsempfehlungen

Rahmen für kurzfristige Investitionen in Marktkraftwerke für die System- & Versorgungssicherheit

- Starte Download von: Sep 2025 - V2G_Potenziale_Heben_ErgebnisberichtSep 2025 - V2G_Potenziale_Heben_Ergebnisbericht

- Starte Download von: Dez. 2024 - Bericht Stakeholder-Dialog NetzflexibilitätDez. 2024 - Bericht Stakeholder-Dialog Netzflexibilität

- Starte Download von: Dez. 2022 - Regulatorische HandlungsempfehlungenDez. 2022 - Regulatorische Handlungsempfehlungen

- Starte Download von: Mai 2024 - Umsetzungsstudie hybrider RedispatchMai 2024 - Umsetzungsstudie hybrider Redispatch

- Starte Download von: Apr. 2024 - Hybrider Redispatch: Umgang mit Marktmacht und strateg. BieterverhaltenApr. 2024 - Hybrider Redispatch: Umgang mit Marktmacht und strateg. Bieterverhalten

- Starte Download von: Okt. 2022 - Studie zu Redispatch 3.0Okt. 2022 - Studie zu Redispatch 3.0

- Starte Download von: Okt. 2021 - Kurzstudie: Potenziale dezentraler FlexibilitätOkt. 2021 - Kurzstudie: Potenziale dezentraler Flexibilität

Marktdesign, Redispatch 3.0, Anreize für gesicherte Leistungm.schmid2@transnetbw.de+49 711 21858 3829