Strommarktdesign

Ein Zentraler Kapazitätsmarkt für die Versorgungssicherheit

Die Rahmenbedingungen für die Versorgungssicherheit in Deutschland haben sich spürbar verändert. Mit einem wachsenden Anteil wetterabhängiger erneuerbarer Energien und der sukzessiven Stilllegung von Kohlekraftwerken steigt der Bedarf an gesicherter Leistung. Der aktuelle Strommarkt bietet für den Zubau kaum Anreize. Kurzfristig braucht es eine Kraftwerksstrategie mit lokaler Komponente zum Neubau wasserstofffähiger Gaskraftwerke. Anschließend soll ein zentraler Kapazitätsmarkt mit lokaler Komponente etabliert werden, der Kraftwerke, Speicher und flexible Nachfrage gezielt für ihre Beiträge zur Versorgungssicherheit vergütet.

Versorgungssicherheit

Status Quo in Deutschland

Veränderte Rahmenbedingungen für die Versorgungssicherheit in Deutschland

Während der Anteil wetterabhängiger erneuerbarer Energien wie Wind- und Solarstrom stetig wächst, sinkt gleichzeitig die gesicherte konventionelle Erzeugungskapazität – etwa durch den Rückbau von Kohlekraftwerken. Diese Entwicklung macht deutlich, wie entscheidend verfügbare, gesicherte Leistung in Zeiten hoher Stromnachfrage ist, zum Beispiel an kalten, trüben Wintertagen mit geringer Einspeisung aus Wind und Sonne. In solchen Situationen – etwa bei einer sogenannten Dunkelflaute – müssen flexible Erzeugungsanlagen wie moderne Gaskraftwerke oder Biogasanlagen kurzfristig einspringen, um die Stromversorgung stabil zu halten und Versorgungslücken zu vermeiden.

Bis 2028 steigt die Unterversorgung auf 19 Stunden pro Jahr

Diese veränderten Rahmenbedingungen spiegeln sich auch in den jüngsten Bewertungen zur Versorgungssicherheit wider. Der European Resource Adequacy Assessment (ERAA) 2024 bewertet die Versorgungssicherheit probabilistisch und zeigt: Für 2026 liegt die erwartete Loss of Load Expectation (LOLE) für Deutschland bei rund 9 Stunden pro Jahr; bis 2028 kann dieser Wert auf rund 19 Stunden steigen. LOLE bedeutet nicht automatisch Stromausfälle, sondern weist auf rechnerische Unterdeckungen hin. Zusätzliche Reserven stützen das System – insbesondere die Netz- und Kapazitätsreserve. Allerdings sind viele Reservekraftwerke alt, es gibt Personalengpässe und ihre Verfügbarkeit ist immer wieder durch notwendige Revisionen begrenzt.

Die Kraftwerksstrategie im „Schnellboot“

Nur mit dem schnellen Zubau wasserstofffähiger Gaskraftwerke kann der Kohleausstieg gelingen. Aus Systemsicht sollte der Schwerpunkt des Zubaus im netztechnischen Süden liegen – um Redispatchkosten zu senken, die Netzstabilität zu stärken und Engpässe zielgenau zu entschärfen. Maßstab für die Verortung zusätzlicher gesicherter Leistung sind die Analysen der vier Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB), die den Bedarf unter Systemaspekten ausweisen.

Ein zentraler Kapazitätsmarkt muss auf die Kraftwerksstrategie folgen

Auf die schnelle Implementierung der Kraftwerksstrategie muss ein zentraler Kapazitätsmarkt mit lokaler Komponente folgen. Der heutige Energy-Only-Markt liefert für neue, steuerbare Leistung nicht ausreichend verlässliche Erlöse. Das Beispiel Kraftwerke zeigt: Kraftwerke decken bei hohem Erneuerbaren-Anteil im Stromsystem die Residuallast. Bei zunehmendem EE-Anteil im Markt müssen sich Kraftwerke über weniger Betriebsstunden in Spitzenpreiszeiten refinanzieren. Investitionen bleiben derzeit auch auf Grund von zahlreichen Unsicherheiten im Markt aus. Ein zentraler Kapazitätsmarkt ergänzt daher die Kraftwerksstrategie als strukturgebendes Element des Strommarktdesigns: Er honoriert die Bereitstellung von Leistung nach ihrem Beitrag zur Versorgungssicherheit. Die erforderlichen Kapazitäten werden zentral ermittelt und über Auktionen beschafft –technologieoffen und mit lokaler Komponente, damit Investitionen dort ankommen, wo sie das System am meisten stärken. So werden Kraftwerke, Speicher und flexible Lasten effizient eingebunden, Risiken reduziert und die Energiewende zuverlässig abgesichert.

Forderungen

Was jetzt politisch gefragt ist

Kraftwerkstrategie mit lokaler Komponente umsetzen

Wasserstofffähige Gaskraftwerke im Schnellboot, um den Kohleausstieg zu sichern. 2/3 der Kraftwerke sollten im „netztechnischen Süden“ Deutschlands zugebaut werden, um die Netzstabilität zu gewährleisten und Redispatchkosten zu senken. Ein Großteil soll in Baden-Württemberg gebaut werden.

Insgesamt sollte sich die Verortung des Bedarfs an zusätzlicher gesicherter Leistung an den 4 ÜNB-Analysen orientieren, die einen Vorschlag unter Berücksichtigung der Systembedarfe gemacht haben. So werden Synergien gehoben und das System resilient gestaltet.

Die Neuinvestitionen sollen auch zur Deckung der Momentanreserve beitragen.

Zentraler Kapazitätsmarkt mit lokaler Komponente

Wir setzen uns dafür ein, dass die Kraftwerksstrategie zügig durch einen marktlichen, technologieoffenen Kapazitätsmechanismus ergänzt wird. Dieser muss auch regionale Systembedarfe berücksichtigen. Nur durch diese Kombination aus kurzfristiger Anschubfinanzierung und langfristigem Marktdesign kann die Versorgungssicherheit nachhaltig gewährleistet werden.

Umsetzung im Schnellverfahren

Das EU-Recht muss nationalen Besonderheiten im Energiesystem Rechnung tragen. Das Beihilferechtsverfahren darf nicht zu Verzögerungen führen.

Komplementarität zwischen nationalen und europäischen Bewertungen

Der Nationale und Europäische Versorgungssicherheitsbericht müssen sich sinnvoll ergänzen, um Risiken und Flexibilitätsbedarfe zuverlässig zu erkennen. Die Berechnungen müssen mehr Wetterjahre einbeziehen sowie resilient sein und Klimaextreme berücksichtigen.

Kapazitätsmechanismus

Stromversorgung langfristig sichern

Kapazitätsmechanismen – Schlüssel für eine sichere Stromversorgung in Europa

In nahezu allen europäischen Ländern wird intensiv darüber diskutiert, wie die Versorgungssicherheit in einem zunehmend von erneuerbaren Energien geprägten Stromsystem gewährleistet werden kann. Die meisten europäischen Länder setzen heute auf Kapazitätsmärkte oder strategische Reserven. Dabei haben sich unterschiedliche Ausgestaltungsformen entwickelt – von zentralisierten über dezentralisierte bis hin zu hybriden Mechanismen.

In den vergangenen Jahren haben sich in Europa vor allem zentral organisierte Kapazitätsmärkte durchgesetzt, und die aktuellen Diskussionen sowie regulatorischen Entwicklungen weisen klar in diese Richtung. Denn zentral organisierte Kapazitätsmärkte können die Versorgungssicherheit planbar und effizient sicherstellen. So kann der Bedarf an Kapazitäten zentral ermittelt und über Auktionen beschafft werden. Dabei werden sowohl bestehende als auch neue Kapazitäten berücksichtigt, häufig mit langfristigen Verträgen für Neuanlagen.

Zuletzt führte Belgien mit dem Lieferjahr 2025/2026 einen zentralen Kapazitätsmarkt ein. Auch in Großbritannien, Polen, Italien, und Irland bestehen bereits entsprechende Kapazitätsmärkte. In mehreren europäischen Ländern wird derzeit die Einführung solcher Mechanismen diskutiert; so planen beispielsweise Frankreich und Spanien die Einführung eines zentralen Kapazitätsmarkts für das kommende Jahr.

Hohe Hürden bis zum Ziel

Die Einführung eines solchen Mechanismus ist komplex und erfordert Vorlauf für Design, Genehmigung und Implementierung. Ein Kapazitätsmarkt darf in der EU nur eingeführt werden, wenn eine Analyse zum Stand der Versorgungssicherheit – auf EU-Ebene das European Resource Adequacy Assessment (ERAA) und auf nationaler Ebene der Versorgungssicherheitsbericht Strom – nachweist, dass der nationale Versorgungsstandard nicht eingehalten werden kann. In Deutschland liegt dieser Standard bei maximal 2,77 Stunden nicht versorgter Last pro Jahr. Aktuell liegt die tatsächliche Ausfallzeit mit rund 12 Minuten pro Endverbraucher deutlich darunter, was die hohen Anforderungen an eine Einführung unterstreicht. Dennoch besteht ein hoher Handlungsdruck, da der Ausbau erneuerbarer Energien und der gleichzeitige Rückbau konventioneller Kraftwerke die Versorgungslage verschärfen.

Es braucht einen zentralen Kapazitätsmarkt

Ein zentraler Kapazitätsmarkt ermöglicht eine präzise Steuerung von Ausschreibungen – sowohl hinsichtlich der benötigten Kapazitätsmengen als auch der technologischen Anforderungen. Das erhöht die Verlässlichkeit des Stromsystems und senkt das Risiko kritischer Netzsituationen. Außerdem werden verlässliche Investitionsbedingungen ermöglicht: Langfristige Kapazitätsverträge bieten stabile Zahlungen und machen Investitionen in neue Kapazitäten kalkulierbarer. Mit einer regionalen Komponente können gezielt dort Anreize gesetzt werden, wo neue Kapazitäten den größten Systemnutzen bringen – als Hochfahrpotential für Redispatch-Maßnahmen oder zur netzdienlichen Integration neuer Lasten wie Elektrolyseure und Speicher.

Nicht zuletzt bietet ein zentraler Mechanismus regulatorische Sicherheit. Er ist mit dem EU-Rechtsrahmen vereinbar und wurde bereits in anderen Mitgliedstaaten erfolgreich implementiert. Der im Juni 2025 veröffentliche EU-Rechtsrahmen CISAF sieht als Zielmodell nun explizit einen zentral organisierten Mechanismus vor.

Transparenz schafft Akzeptanz

So bilden ERAA und nationale Berichte heute die zentrale fachliche Grundlage für das „Ob“. Belgien hat seinen Kapazitätsmarkt nach intensiver beihilferechtlicher Prüfung der EU-Kommission verabschiedet. Grundlage waren sowohl ERAA als auch ein nationaler Adäquanzbericht mit öffentlicher Konsultation. Ein solches Verfahren soll sicherstellen, dass der Mechanismus technologieoffen, diskriminierungsfrei und wettbewerbskonform ausgestaltet ist.

Ein häufig geäußerter Kritikpunkt an Kapazitätsmärkten ist, dass Sicherheitsbedarfe von Übertragungsnetzbetreibern zu hoch angesetzt würden. Bei der Frage der Dimensionierung können wir aus Belgien lernen, wie durch öffentliche Konsultationen zur Dimensionierung Transparenz geschaffen werden kann.

Landschaft der Kapazitätsanbieter

Lokale Komponente

Investitionsanreize für regionale Besonderheiten

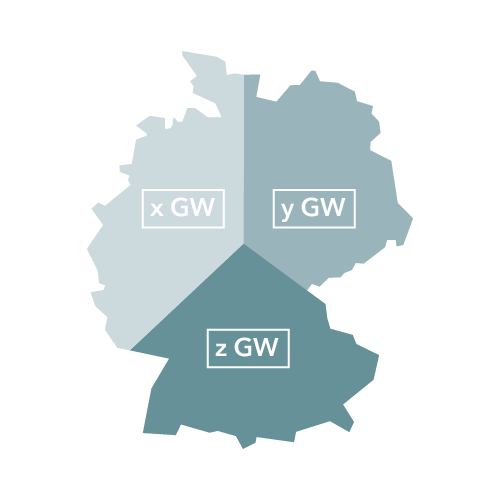

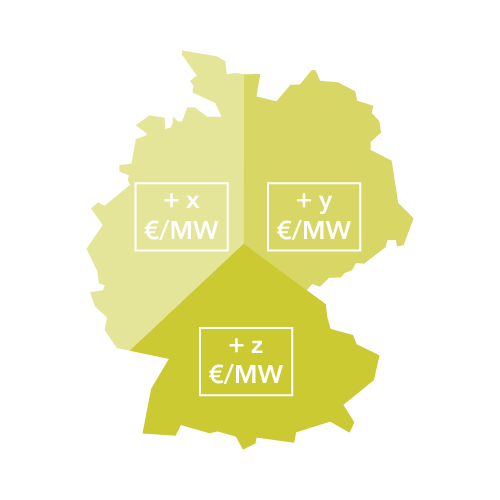

Die lokale Komponente ist ein zentrales Element im Design eines zukünftigen Kapazitätsmechanismus für den Strommarkt. Sie soll dazu dienen, regionale Unterschiede in der Versorgungssicherheit gezielt zu berücksichtigen – insbesondere in Zeiten, in denen der Rückbau konventioneller Kraftwerke, der steigende Anteil erneuerbarer Energien und der noch nicht abgeschlossene Ausbau des Übertragungsnetzes zu lokalen Engpässen führen können. Die lokale Komponente sorgt auch dafür, dass die Kapazitäten, die auch Systemdienstleistungen erbringen können, dort verortet werden, wo sie benötigt werden. Die lokale Komponente kann durch verschiedene Optionen, wie Limitierung, Mengensteuerung oder Preissteuerung ermöglicht werden.

In früheren Gesprächen mit der EU-Kommission hatte die von der Ampel-Koalition geführte Bundesregierung vorgeschlagen, einen Bonus in der Gebotsreihung für Projekte im Süden einzuführen. Dieses ähnelt dem von TransnetBW vorgeschlagenen Konzept des Neubau-Vorschuss. Der Neubau-Vorschuss garantiert Kraftwerken an systemdienlichen Standorten für die ersten fünf Jahre eine Vergütung basierend auf dem prognostizierten regionalen Bedarf an gesicherter Leistung und Redispatch-Betriebsstunden. Dieser Vorteil kann in die Gebotskalkulation der Kraftwerksstrategie einfließen, wodurch solche Projekte einen Wettbewerbsvorteil erhalten und gezielt im netztechnischen Süden entstehen.

Funktionsweise

Wie funktioniert ein zentraler Kapazitätsmechanismus?

Produkt

Im Kapazitätsmarkt stellt das Produkt die sicher verfügbare Kapazität in Knappheitssituationen dar. Es handelt sich nicht um die Stromproduktion an sich, sondern um die Verpflichtung, Kapazitäten verfügbar zu halten. Als Gegenleistung erhalten Kapazitätsanbieter eine Kapazitätszahlung.

Teilnehmerkreis

Grundsätzlich teilnahmeberechtigt sind alle Technologien, etwa Erzeugungsanlagen, Speicher und Lasten sowie ausländische Kapazitäten.

Bedarfs-festlegung

Als zentraler Akteur im Energiesystem könnten beispielsweise die Übertragungsnetzbetreiber den Bedarf an gesicherter Leistung und Kapazitäten auf Basis probabilistischer Modelle ermitteln.

De-Rating

Nicht jede Anlage trägt im gleichen Maß zur Versorgungssicherheit bei. Deshalb wird im Kapazitätsmarkt jede teilnehmende Kapazität mit einem sogenannten De-Rating-Faktor bewertet. Dieser gibt an, wie viel gesicherte Leistung eine Anlage im Verhältnis zu ihrer installierten Leistung tatsächlich in Knappheitssituationen bereitstellen kann – abhängig von Technologie, Standort, Jahreszeit und Systemkontext.

Beispiel: Eine PV-Anlage hat bei Dunkelflaute einen geringeren Beitrag als ein Gaskraftwerk – und erhält daher einen niedrigeren De-Rating-Faktor.

Beschaffung

Kapazitäten werden wettbewerblich über Auktionen beschafft. Die Beschaffung kann in mehreren Stufen erfolgen. Ein Teil des Bedarfs kann langfristig beschafft werden, um Investitionen in Neuanlagen zu ermöglichen. Der Rest kann kurzfristig beschafft werden.

Verfügbarkeits-verpflichtung und Monitoring

Anbieter müssen ihre „de-rated capacity“ in Knappheitssituationen bereitstellen. Die physische Verfügbarkeitskontrolle sollte Pönalen bei Nichterfüllung beinhalten. Ein Preisauslöser kann beispielsweise als Trigger – wie im belgischen Modell – die Verfügbarkeitskontrolle auslösen. Wird dann festgestellt, dass ein Anbieter seine Verpflichtung nicht erfüllt, greift die Pönale.

Ein Sekundärmarkt ermöglicht den Handel von Verfügbarkeitsverpflichtungen.

Downloads

Neubau-Vorschuss:

Regionalisierungsinstrument für die Kraftwerksstrategie

Eine aktuelle Studie von Enervis zeigt, wie der Neubau-Vorschuss und die Kraftwerksstrategie kombiniert werden können.

- Starte Download von: 2024 05 Kurzpapier Neubau-Vorschuss-Regionalisierung KWS2024 05 Kurzpapier Neubau-Vorschuss-Regionalisierung KWS

- Starte Download von: 2024 05 Studie Enervis Neubau-Vorschuss-Regionalisierungsinstrument2024 05 Studie Enervis Neubau-Vorschuss-Regionalisierungsinstrument

- Starte Download von: 2024 05 4ÜNB Studie zum zentralen Kapazitätsmarkt2024 05 4ÜNB Studie zum zentralen Kapazitätsmarkt

Impulspapier Versorgungssicherheit

Hintergrundinformationen zur Funktionsweise des Neubau-Vorschusses

- Starte Download von: 2023 05 22 TransnetBW Impulspapier Neubau-Vorschuss 2023_final2023 05 22 TransnetBW Impulspapier Neubau-Vorschuss 2023_final

Ihr Kontakt

Marktdesign, Redispatch 3.0, Anreize für gesicherte Leistungmarina.schmid@transnetbw.de+49 711 21858 3829

Mehr von uns

- Überblick Politik

Erfahren Sie hier, welche Themen TransnetBW im energiepolitischen Umfeld vorantreibt.

- Systemsicherheit

Die Systemsicherheit ist das Fundament der Energiewende.

- Netzausbau

Mit gut ausgebauten Netzen zur erfolgreichen Energiewende.

- Regulierung

Mit Regulierung in die Energiewende.

- Kosteneffiziente Energiewende

Energiewende mit Weitblick – nachhaltig, sicher, bezahlbar.

- Downloads

Unsere Stellungnahmen, Positionen und weitere Beiträge.